Die Geschichte von Gräfenhainichen

1200

Urkundliche Ersterwähnung einzelner Orte der Stadt

1291

Ersterwähnung des Schlosses (Gräfenhainichen)

1362

Die Stadt erhält den Namen "Albrechtshayn" oder "Grafenalbrechtshayn"

1448

Die Verteidigungsanlagen der Stadt werden erneuert und die Stadtmauer mit Wällen und Gräben und der Oberstadtturm werden errichtet

1531

Die Kirche bekennt sich zum lutherisch, evangelischen Glauben

1532

Die erste Schule wird gegründet

1541

Mescheide brannte völlig ab

1607

Paul Gerhardt wird geboren

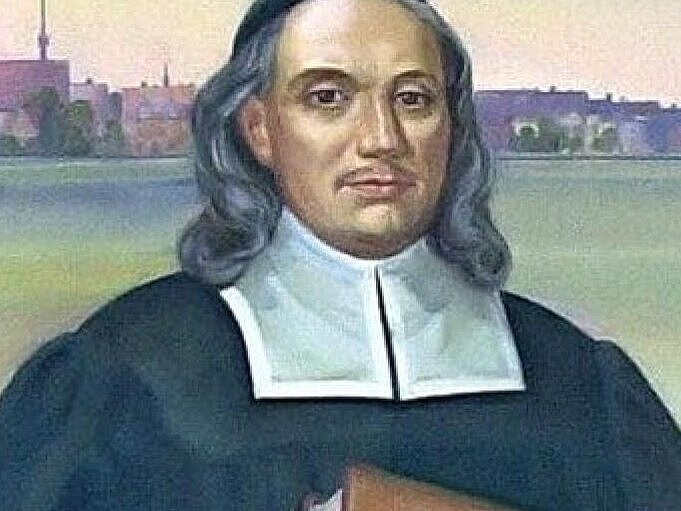

1607–1676

Paul Gerhardt

Paul Gerhardt, neben Martin Luther der größte evangelische Kirchenliederdichter aller Zeiten, wurde am 12. März 1607 in der heutigen Paul-Gerhardt-Straße 7 geboren. Zwei Tafeln erinnern hier an sein Geburtshaus. Insgesamt 139 Lieder und Gedichte stammen aus seiner Feder. Heute werden auf der ganzen Welt noch viele seiner Lieder gern gesungen. Sie zeichnen sich durch sprachliche Schönheit und Natürlichkeit aus. Seine Verse fanden im Laufe der Jahrhunderte weltweiten Eingang in das Liedgut der Christen und gehören zum Weltkulturerbe. Zu den kostbarsten und bekanntesten Liedern zählen:

„Befiehl du deine Wege“

„Ich singe dir mit Herz und Mund“

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“

„Nun ruhen alle Wälder“

In Gräfenhainichen wird das Erbe des bedeutenden Kirchenliederdichters und Theologen durch den Paul-Gerhardt-Freundeskreis lebendig gehalten. Die Dauerausstellung in der Paul-Gerhardt-Kapelle informiert über das Leben und Wirken Gerhardts. Auch im Rahmen einer Führung kann der Besucher den Spuren Paul Gerhardts folgen. Im März jeden Jahres wird dem Kirchenliederdichter anlässlich seines Geburtstages mit einer Kultur- und Erlebnisnacht gedacht.

1610

Die Pest fordert viele Opfer

1637

Die Schweden vernichteten die Stadt fast vollständig

Auch das Rathaus, Schloss, die Kirche und alle öffentlichen Gebäude wurden ein Raub der Flammen. Nach dem Brand des Rathauses 1637 wurden die Ratssitzungen bis zur Einweihung des neuerbauten Rathauses in einer gemieteten Ratsstube abgehalten.

1642

Die Pest entvölkert die Stadt

1695-1699

Wiederaufbau Rathaus

Der Beginn des Rathausbaues ist ersichtlich aus dem Datum der Rechnung (16.02.1695). Hier erschienen erstmals Ausgaben für Holz für den Rathausbau. Den Holzlieferungen sind Verhandlungen mit der kurfürstlichen Regierung Dresden vorausgegangen. Der regierende Bürgermeister war Sebastian Marggraf. Im Juni 1695 wurde mit dem Bau begonnen, nachdem die "Zimmer Leuthe die Raths Personen mit der Schnur umbzogen" hatten und der Stadtrichter Christoph Koppe "bey Anfang des Richtens den ersten Nagel eingeschlagen" hatte. Nach diesen symbolischen Akten begannen die eigentlichen Arbeiten mit dem "Richten des Neuen Rathauses (14.-24.09.1695) und dem "Richten des thurms auffn Rathause" (26.09.1695). Die Baukosten beliefen sich insgesamt auf 1550 Gulden. Die Einweihung des neuerbauten Rathauses unter dem regierenden Bürgermeister Christoph Koppe erfolgte am 11.06.1699.

1704–1777

Dr. Joachim Gottlob am Ende

Joachim Gottlob am Ende wurde als Sohn des Diakons Christian am Ende 1704 in Gräfenhainichen geboren. Nach dem Besuch der Bürgerschule und der Fürstenschule in Grimma studierte er Theologie an der Universität in Wittenberg und löste später seinen Vater als Diakon (2. Pfarrer) in Gräfenhainichen ab. Am Ende war Begründer einer Stiftung für die Lehrer und Armen der Stadt Gräfenhainichen.

1812-1910

Prof. Dr. Johann Gottfried Galle

Johann Gottfried Galle wurde als Sohn eines Teerhüttenpächters 1812 im Pabsthaus Radis nahe Gräfenhainichen geboren. Nach dem Besuch der Schule in Radis und des Gymnasiums in Wittenberg studierte er Mathematik und Philosophie an der Universität in Berlin. Galle folgte den Berechnungen des französischen Astronomen und Mathematikers Urbain Leverrier und entdeckte am 23. September 1846 am Berliner Observatorium an der vorausberechneten

Stelle den Planeten Neptun. Er wurde zum international anerkannten Lehrer einer neuen Astronomengeneration. 1977 wurde ihm zu Ehren das Galle-Denkmal in Gräfenhainichen enthüllt.

Seit 2016 gibt es im Nachbarort Radis einen Planetenweg. Hier kann die Strecke zum Neptun zu Fuß in Angriff genommen werden. Die Steine entlang des Weges symbolisieren die Planeten unseres Sonnensystems.

1815

Gräfenhainichen kommt von Sachsen zu Preußen

1816

Gräfenhainichen gehört zum Kreis Bitterfeld

Gräfenhainichen wurde dem neu eingerichteten Kreis Bitterfeld im Regierungsbezirk Merseburg in der preußischen Provinz Sachsen zugeordnet und gehörte bis zur Bildung des Kreises Gräfenhainichen im Jahre 1952 zum Kreis Bitterfeld.

1820

Die Provinzialchaussee Berlin-Wittenberg-Bitterfeld-Halle wird gebaut

1822

Erste Postdienststelle wird im Gasthof "Zur guten Quelle" als Postkutschenstation eingerichtet

1837–1905

Carl-Heinrich Schulze

Carl-Heinrich Schulze war der Begründer des Gräfenhainichener Buchdruckgewerbes. Der Teilhaber einer Druckerei aus Bad Schmiedeberg gründete 1874 im ehemaligen Gasthof „Zur guten Quelle“ (heute Polizeiamt) die erste Druckerei in Gräfenhainichen. Im Januar 1875 wurde die erste Zeitung Gräfenhainichens in der Buchdruckerei Schulze gedruckt. Nach Weggang Schulzes nach Berlin übernahm die Firma Herrosé & Ziemsen die Druckerei. Eine weitere wurde im Jahr 1900 nach seiner Rückkehr eröffnet, die Carl-Heinrich Schulze wieder leitete. 1904 und 1919 folgten weitere Gründungen von Druckereien durch A. Heine und Wilhelm Knaust.

1844

Die Paul-Gerhardt-Kapelle wird eingeweiht

1845

Armenschule wird eingeführt

1859

Die Eisenbahnstrecke Wittenberg-Bitterfeld wird in Betrieb genommen

1863–1913

Prof. Hugo Winckler

Hugo Winckler wurde als Sohn eines Bahnmeisters 1863 in Gräfenhainichen geboren. Seine schulische Laufbahn absolvierte er in Berlin. Nach seinem Studium wurde er Professor für Assyriologie (Wissenschaft von Sprache und Kultur des Alten Orients) an der Universität. 1903/04 leitete er die Ausgrabungen bei Saida (Sidon). In der Türkei fand er das Königsarchiv der Hethiter. Die über 15.000 Fragmente große Tontafeln, die meisten in der hethitischen Sprache abgefasst, bildeten den seinerzeit aufsehenerregendsten Fund Hugo Wincklers.

1867/68

Neubau des 57 Meter hohen Kirchturms der St. Marien Kirche.

1874

Gründung der ersten Druckerei

1890

Die erste Braunkohle wird im Tiefbau gefördert

1894

Das Krankenhaus der Stadt wird gebaut

1897

Das "Kaiserliche Postamt" wird eröffnet

1898

Die neue Schule wird gebaut

1909

Die Brikettfabrik "Barbara" wird aufgebaut

1909

Sächsische Feindrahtwerke nehmen Betrieb auf

1909

Dampfmolkerei in der Bahnhofstraße geht in Betrieb

1910

Klaviaturfabrik wird in der Jösigkstraße gebaut

1910

Stadt kauft das alte Schloss

1911

Das Paul Gerhardt-Denkmal wird am Paul-Gerhardt-Haus aufgestellt

1926

Die "Chemische Fabrik Stoltzenberg" wird gebaut

1927

Der Wasserturm wird gebaut

Die Stadt erhält Wasserleitung und Kanalisation

1930

Verkauf des städtischen Gas- und Elektrizitätswerkes

1933

Errichtung eines Konzentrationslagers

Auf dem Gelände der ehemaligen Chemischen Fabrik Dr. Hugo Stoltzenberg, Werk Gräfenhainichen, im Volksmund "Chemische" genannt, in der Nähe des ehemaligen Bahnübergangs Richtung Gröbern gelegen, wurde im Juni 1933 ein frühes Konzentrationslager eingerichtet. Im August 1933 wurde das Lager aufgelöst und die Insassen in das Konzentrationslager Lichtenburg (Prettin) gebracht.

1938

SA-Angehörige überfallen die jüdische Landwirtschaftsschule in Bomsdorf

1944

Die ZW wird als "Zentralwerkstatt Golpa" in Betrieb genommen

1945

Domäne Strohwalde und Schule werden Reservelazarett und eine Volkssturmabteilung wird aufgestellt

1945

Nach den Amerikanern besetzt die Sowjetarmee die Stadt

1945

Aktenarchiv des Rathauses wird geplündert

1948

Die größte Druckerei wird zum VEB "Werkdruck"

1948

Im Rathaus wird eine Stadtbücherei eingerichtet

1949

Freibad Vehsenmühle wird eröffnet

1950

Mescheide wird Ortsteil von Gräfenhainichen

1952

Gräfenhainichen wird Kreisstadt

1956

Der VEB "Werkdruck" wird der Akademie der Wissenschaften zu Berlin direkt unterstellt

1958

Beginn der Aufschlussarbeiten für den Tagebau "Golpa Nord"

1958

Eingemeindung von Buchholz und Strohwalde nach Gräfenhainichen

1964

Beginn der Kohleförderung im Tagebau "Golpa Nord"

1972

Wiederaufstellung der Postsäule

Nach der Restaurierung wurde die alte Postsäule an der Ecke Ernst-Thälmann-Straße (heute Marktstraße) und Friedrich-Ebert-Straße aufgestellt. Am 12. Mai 1973 war die feierliche Enthüllung.

1973

Die Bibliothek zieht in die Karl-Marx-Straße 67 (heute Wittenberger Straße 67a)

Am 04.Oktober 1973 wurde die neue Stadt- und Kreisbibliothek im ehemaligen Werkdruck eingeweiht. Nach dem die Druckerei 1971 an ihren neuen Standort am Gutenbergplatz gezogen war, wurde ein Teil der Räume in der damaligen Karl-Marx-Straße zur Bibliothek umgebaut. Die Bücherei für die Erwachsenen befand sich bis zum Umzug im Erdgeschoss des Rathauses, die Kinderbibliothek war aus Platzgründen in Räumlichkeiten in der Paul-Gerhardt-Straße untergebracht.

1976

Umgestaltung des ehemaligen Friedhofes zum "Park der Freundschaft"

1977/78

Umgestaltung der Hauptverkehrs- und wichtigsten Geschäftsstraße Gräfenhainichens zur Fußgängerzone "Boulevard"

1981

Gremminer werden umgesiedelt und der Ort wird abgerissen

1982 - Der Altar der Gremminer Kirche wird als zweiter Altar in der St. Marien Kirche aufgestellt

1986

Übergabe der Volksschwimmhalle Gräfenhainichen

1987

Erster Kohlenzug verlässt den Tagebau "Gröbern"

Waldelefanten-Skelett wird im Tagebau "Gröbern" gefunden

1988

Aufstellung einer Gedenkstele in Bomsdorf bei Jüdenberg

Zur Erinnerung an den faschistischen Überfall auf die jüdische Landwirtschaftsschule in Bomsdorf am 09./10. November 1938 wurde zum 50. Jahrestag des Ereignisses am 09. November 1988 eine Gedenkstele dort aufgestellt. Das 4,50 Meter hohe Kunstwerk wurde von dem Heidemaler und Holzbildhauer Wolfgang Köppe aus Tornau aus einer hunderte Jahre alten Eiche angefertigt. Die Inschrift auf der Stele lautet "Zum Gedenken der Opfer des faschistischen Überfalls auf die jüdische Landwirtschaftschule Bomsdorf 1938".

1989

Erster Wiederstand gegen Braunkohleabbau

1989

Bürger demonstrieren für Wende mit Schweigemarsch und Kundgebung auf dem Karl-Liebknecht-Platz

1990

Tagebau "Gröbern" wird vor F 107 gestoppt

1990

Ende der Verkippung und Beginn der Rekultivierung

1991

Einstellung der Kohleförderung im Tagebau "Golpa Nord"

Zwei Bagger aus Gröbern fahren nach "Golpa Nord"

1992

Eröffnung des Buchdruckmuseums

Am 03. Oktober 1992 wird im Gebäudekomplex in der Wittenberger Straße 67 in hinter der Stadtbibliothek gelegenen Räumen das Buchdruckmuseum eröffnet. Die Buchdruckmaschinen standen zuvor im Kreismuseum, welches sich in einem Seitenflügel des Schlosses in Oranienbaum befand.

1993

Tagebau Gröbern stellt Betrieb ein

damit endet 150 jährige Bergbaugeschichte um Gräfenhainichen

1993

Bildung der Verwaltungsgemeinschaft „Tor zur Dübener Heide“

Zum 01. April 1993 bestätigen die Rechtsaufsichtsbehörde und das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft „Tor zur Dübener Heide“. Mitgliedsgemeinden sind Gräfenhainichen, Jüdenberg, Schköna und Tornau. Der Sitz ist in Gräfenhainichen. Leiter ist der Bürgermeister von Gräfenhainichen.

1994

Gräfenhainichen verliert durch die Kreisgebietsreform den Status als Kreisstadt

1994

Aufstellung einer Gedenktafel auf dem Friedhof in Gräfenhainichen zur Erinnerung an den Überfall auf die jüdische Landwirtschaftsschule in Bomsdorf 1938

1995

Ferropolis wird EXPO 2000 Standort

Ferropolis die Stadt aus Eisen wird am 14. Dezember gegründet

1995

Übergabe der Hochgeschwindigkeitsstrecke der DB, alle Schranken wurden beseitigt

1995

Das Gymnasium Gräfenhainichen erhält den Namen des in Gräfenhainichen geborenen Kirchenliederdichters Paul Gerhardt.

1996

Auf dem Marktplatz wird ein neuer Brunnen errichtet

Im April 1996 wurde auf dem Marktplatz ein neuer Brunnen aufgestellt, nach dem der Platz nach seiner Rekonstruktion bereits im November 1995 der Öffentlichkeit übergeben wurde. Eine Jury aus interessierten Bürgern und Prof. Martin Wetzel von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle hatte sich zuvor für den Entwurf des Diplombildhauers und Restaurators Christof Traub aus Halle (Saale) ausgesprochen. Die Figuren des Brunnens sollen Feuer, Wasser und Wind symbolisieren.

2000

Beginn der Flutung des ehemaligen Tagebaus Golpa-Nord mit Muldewasser

2001

Übergabe der Gremminer Brücke

Mit einem Brückenfest feierten die Gräfenhainicher am 21.09.2001 die Übergabe der neuen Gremminer Brücke, welche im Auftrag der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) errichtet wurde. Fußgänger und Radfahrer haben damit einen direkten Zugang von der Gremminer Straße zum Gremminer See.

2004

Einweihung des Skulpturenpfads (Kunstpfad) am Ufer des Gremminer Sees

2005

Blauwald GmbH kauft Gremminer- und Gröberner See

2007

Übergabe des Geschichtspfads am Ufer des Gremminer Sees zwischen Stadtbalkon und Strohwalde

Der Geschichtspfad informiert auf 10 Text-Bildtafeln über den Ort Gremmin, der 1981 einer Erweiterung des Braunkohletagebaus Golpa-Nord weichen musste und überbaggert wurde. Das Dorf befand sich etwa 3 Kilometer nördlich von Gräfenhainichen. Die Stelle befindet sich heute mitten im Gremminer See. Schüler der Ferropolis Ganztagsschule in Gräfenhainichen haben sich mit dem Thema Gremmin beschäftig, in dessen Ergebnis der Geschichtspfad entstand. Im Jahr 2018 wurden die Tafeln erneuert, wobei bei der Neugestaltung eine Orientierung an den Richtlinien für eine "Leichte Sprache" und für eine "barrierefreie Gestaltung" erfolgte. Ergänzt wurde der Pfad dabei auch um eine Tafeln in Blindenschrift, die einen kuzen allgemeinen Überblick über das Dorf gibt.

2011

Gebietsreform auch in Gräfenhainichen

Die Ortsteile Gräfenhainichen Jüdenberg, Möhlau, Schköna, Tornau und Zschornewitz bilden nun die Stadt Gräfenhainichen